|

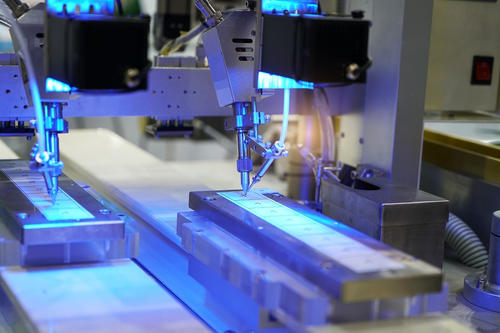

设备在企业生产运营中扮演着非常重要的角色。设备管理则是确保企业能否如期完成生产任务、保障产品质量、实现工作目标的关键环节。设备管理的不好,不仅会直接导致设备故障频发,维修费用居高不下,还将导致生产计划不能如期完成、产品质量出现波动,甚至可能引发严重的安全和环境问题。因此对于工业企业而言,设备管理是一项非常重要的基础性工作,必须给予足够的重视。 在今年3月广州举行的设备智能运维高峰会上,国内知名设备管理专家、广州大学机电工程学院副教授徐保强发表的《工业企业实施智能运维要避开的五大误区》主题演讲,受到与会者的广泛关注和好评。日前,就如何做好信息化、智能化时代的工业企业设备管理工作对徐教授进行了专访。 徐保强表示,随着智能化时 代的到来,设备管理人在企业中 将扮演越来越重要的角色 设备管理追求全寿命周期价值最大化 2002年,从部队转业的徐保强加入国际知名设备管理专家李葆文教授的团队,开始设备管理咨询培训工作。十多年来,因为工作原因,他接触了大量的各类型工业企业。“这些企业有的是行业骨干企业,有的是处于发展转型期的中小型企业,但大都有一个共同特点,都属于设备密集型和技术密集型企业,设备在企业生产运营中扮演着非常重要的角色。”徐保强说。 谈及当前设备管理发展的方向及智能化时代对企业管理和发展提出的新要求,徐保强认为,设备管理发展方向始终围绕着其核心定位演变,那就是追求设备全寿命周期价值最大化。其价值驱动不仅体现在以较低的维护成本追求最大的设备利用率,还体现在对安全、环境、职业健康及产品质量的保障作用。 “从时代进步的角度看,设备管理和维修保养模式,也在不断从预防维修到预知维修再到精准维修演变。智能化时代,不仅意味着生产设备的智能化,也要求与之相匹配的管理理念、管理机制、组织架构、岗位职责、专业技能等等。”徐保强表示,相对于智能设备的“硬投入”,这些“软投入”也需要引起企业管理者的重视,并结合企业的发展规划逐一落实。 徐保强表示,随着智能化时代的到来,设备管理人在企业中将扮演越来越重要的角色。不管是新建智能化工厂,还是对传统工厂进行智能化改造,相对于企业内部其他部门,设备部门因其工作职能,更容易熟悉和适应智能化建设的要求。“当然,对于设备管理人来说,一样也需要重新学习很多新的知识,比如物联网、网络通讯、机器人技术、人工智能等等。”徐保强预计,将来工业企业对这类跨界人才的需求缺口会非常大,设备管理人将成为企业的“香饽饽”。 实施智能运维体系应循序渐进 在徐保强看来,无论是德国的工业4.0,还是我国提出的“中国制造2025”,智能工厂建设都是从生产制造环节切入的。生产制造环节的智能化,将重新构建生产组织形式。企业的自动化和智能化设备越多,其状态的可靠性和运作的效率化问题也就越重要。 “曾经某知名家电企业的设备经理告诉我说,他们车间的设备智能化改造后,原来的离散型单体设备,变成了区域联动的智能化设备群。他们设备管理和维修人员的压力非常大,甚至他晚上紧张的都睡不着觉。因为一旦设备出问题,停机损失和影响面是原来的很多倍。”徐保强告诉记者,正是基于解决工业企业普遍面临的这一问题,李葆文教授从2013年开始研究与之配套的智能运维体系如何搭建,并在这几年间进行了不断地丰富和完善。 研究认为,工业企业实施智能运维体系应该遵从循序渐进的过程,一般分为三个阶段:第一个阶段是设备信息和设备位置的数字化,解决一个管理对象的数字化问题;第二个阶段是设备工况和设备维保的数字化,解决一个管理对象的过程变化数据来源问题;第三个阶段是设备全寿命周期和数字化和设备运维的智能化,解决一个综合应用和科学决策问题。 在实施智能运维过程中,主要受管理和检修人员、软硬件基础、标准化及信息安全四个方面的因数制约,相关工作难点主要体现为:管理和检修人员制约主要难点体现在企业人员的意识、专业知识和技能不能适应新时代的要求,而这个工作要完全解决好又有一个过程;软件硬件基础制约主要体现在企业在这方面的投入成本花费巨大,比如企业内部网络全覆盖问题等等;标准化制约主要指企业管理要求和管理流程的规范化不够,管理基础相对薄弱,这对智能运维实施都会带来不利影响;信息安全制约主要体现在大家应该容易理解,越多的数据需要通过网络化进行传输和管理,其信息安全的重要性也就越大。 |

网上报名

网上报名

预约免费试课

预约免费试课 讲师介绍

讲师介绍

推荐课程

推荐课程